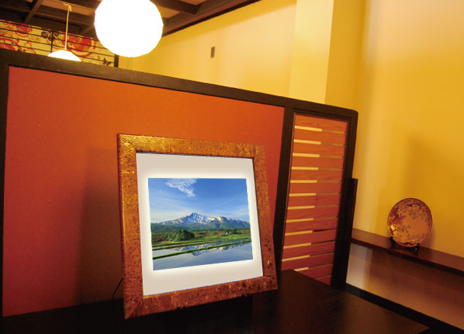

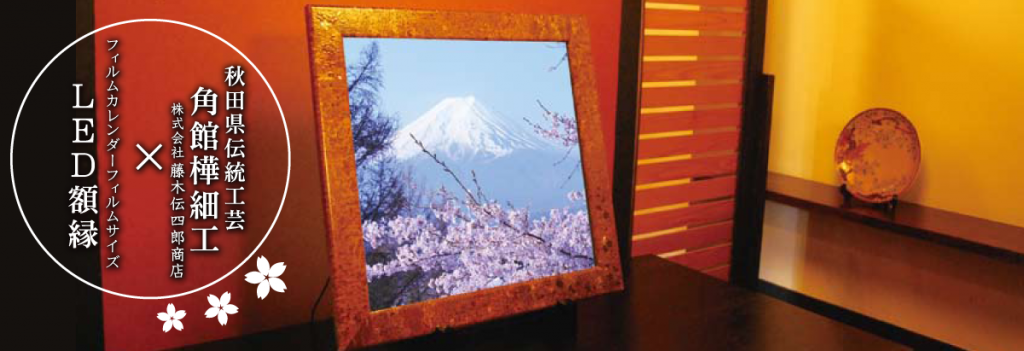

伝統工芸×LED額縁とは

LEDバックライト内蔵の額縁に、秋田県の伝統工芸「角館樺細工」と「川連漆器」を組み合わせた額です。

伝統工芸×LED額縁は、弊社のオリジナル企画商品です。

フィルムカレンダーサイズのLED額縁と秋田伝統的工芸品の組み合わせから生まれました。

|  |

角館樺細工とは

樺細工(かばざいく)は、秋田県仙北市角館町で作られている木工品です。「樺」とは山桜の樹皮を指しています。山桜の樹皮を用いた木工品は、日本国内で秋田県のみに伝承されており、日本を代表する工芸品のひとつと言える貴重な存在です。

樺細工の特徴は、防湿、防乾に優れ、なおかつ堅牢であるという点です。山桜の樹皮特有の光沢と渋みのある色合い、樹皮の模様がもつ素朴な美しさを生かし、茶筒や茶托といったお茶道具、整理箱、花器などのほか、髪留めやストラップのような現代的な小物まで幅広く作られ、お土産品としても親しまれています。

樺細工には、「型もの」「木地もの」「たたみもの」という3つの技法があります。円柱の木型に経木と樹皮を巻き、熱した金ゴテでおさえながら貼り合わせる「型もの」は、茶筒のように筒型の製品を作る技法です。「木地もの」は、文箱やお盆など箱型のものを作る技法で、下地となる木に樹皮を貼ってゆきます。「たたみもの」は、磨いた樹皮を何枚も重ね貼りして厚みを出したのちに彫刻する技法です。

現在では、美しい光沢を生かし、ブローチやペンダントなどが作られています。

~樺細工の製作工程~

山桜

樺細工は山桜の樹皮で出来ています。

その語源は万葉集の長歌の中で、山桜を 「かには」と表現したものが後に「かば」に転化したと言われています。

山桜の樹皮は剥がしても、もう一度再 生する環境に優しい素材です。再生した皮は「二度皮」と呼ばれ、樺細工に使う事が出来ます。

樺はぎ

樺はぎは8から9月にかけて、主に東北の山中で行われます。

この時期の山桜は水分をたっぷり含ん゙いるので、山師が特殊な道具で樹皮に切れ目を入れると樹皮が幹からきれいに剥がれます。

剥いだ皮は約2年間十分に乾燥させてから加工されます。

立木から樹皮を剥いでも全体の3分の1程度であれば枯れる事はなく、剥いだ箇所は貴重な「二度皮」として用いられます。

近年桜皮は山師の減少、気候の不順な゙により採取量が減少傾向にあり、その希少性は年々高まっています。

樺の仕上げ

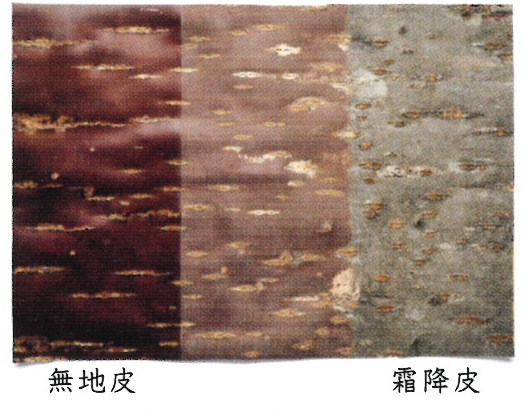

桜皮の原皮は灰 褐色で表面はざら ざらとしています。

その質感をそのまま用いたのが 「霜降皮」で山桜の自然な表情を楽しめます。

原皮の表面を削ると赤茶色の層が現れます。それを磨いて光沢が増したものは「無地皮」と呼ばれ、桜皮独特の色艶を讃えています。

職人が1枚1枚手作業で削りと磨きを繰り返し、自然の「樹皮」から素材としての「桜皮」が生まれるのです。

加 工

樺細工の加工技法は茶筒などの「型もの」、ブローチやペンダントなどの「たたみもの」、

そして盆や茶櫃などの「木地もの」の3つに大別されます。

当社の製品は 「木地もの」に分類されます。

「木地もの」は桜皮や突板を高温に熱した 金ゴテで押さえながら木地に貼っていきます。

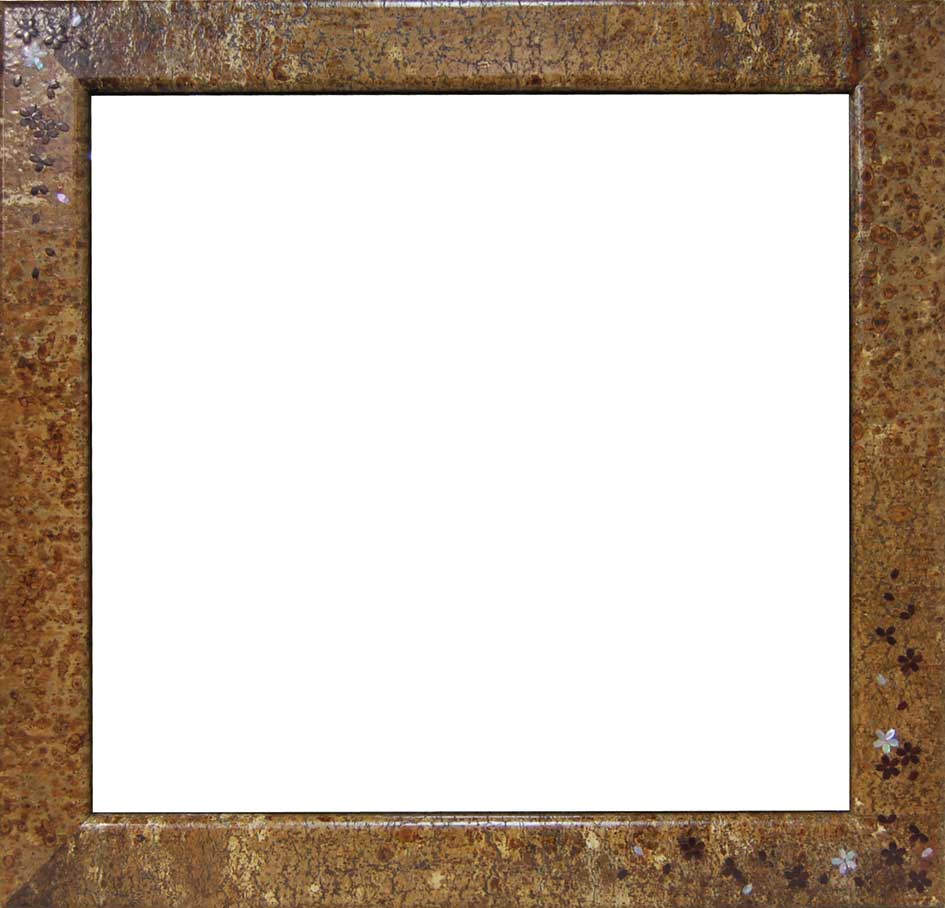

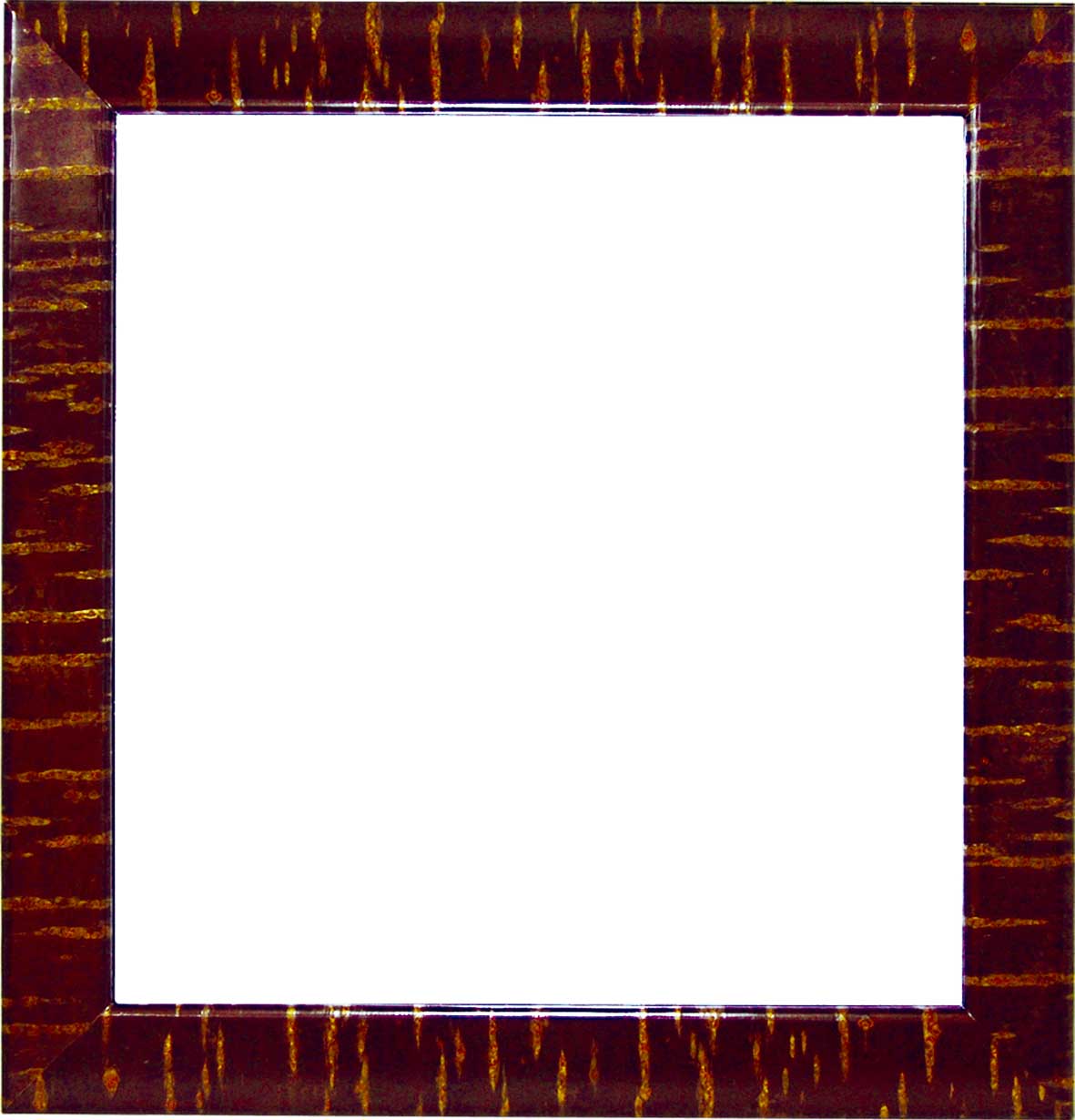

角館樺細工(フレーム種類)

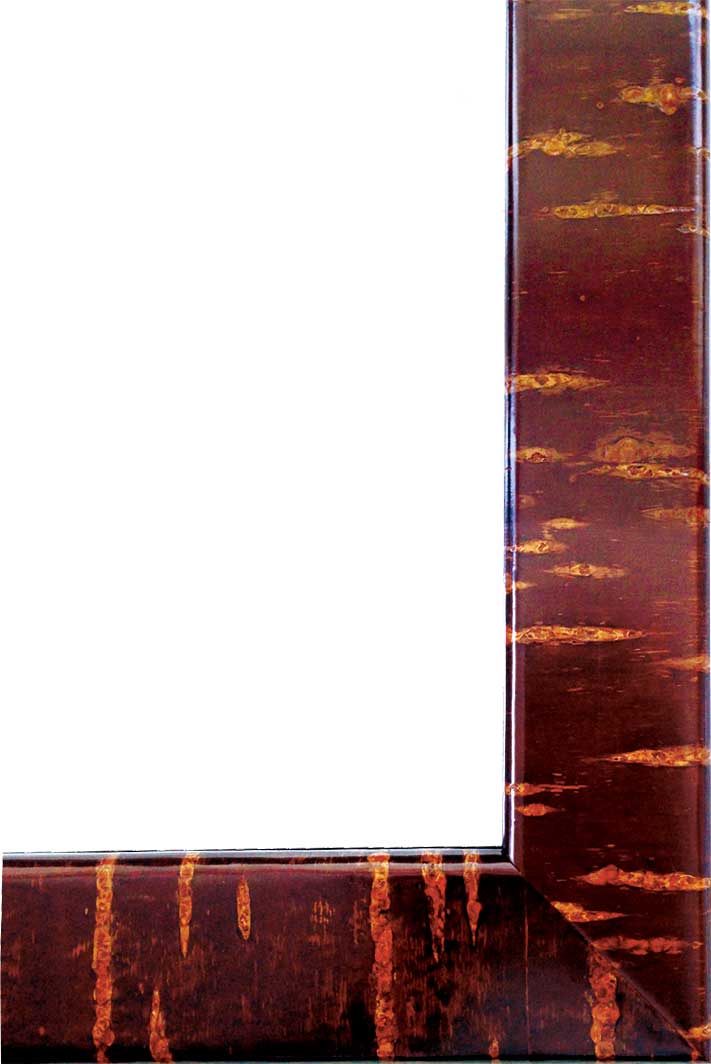

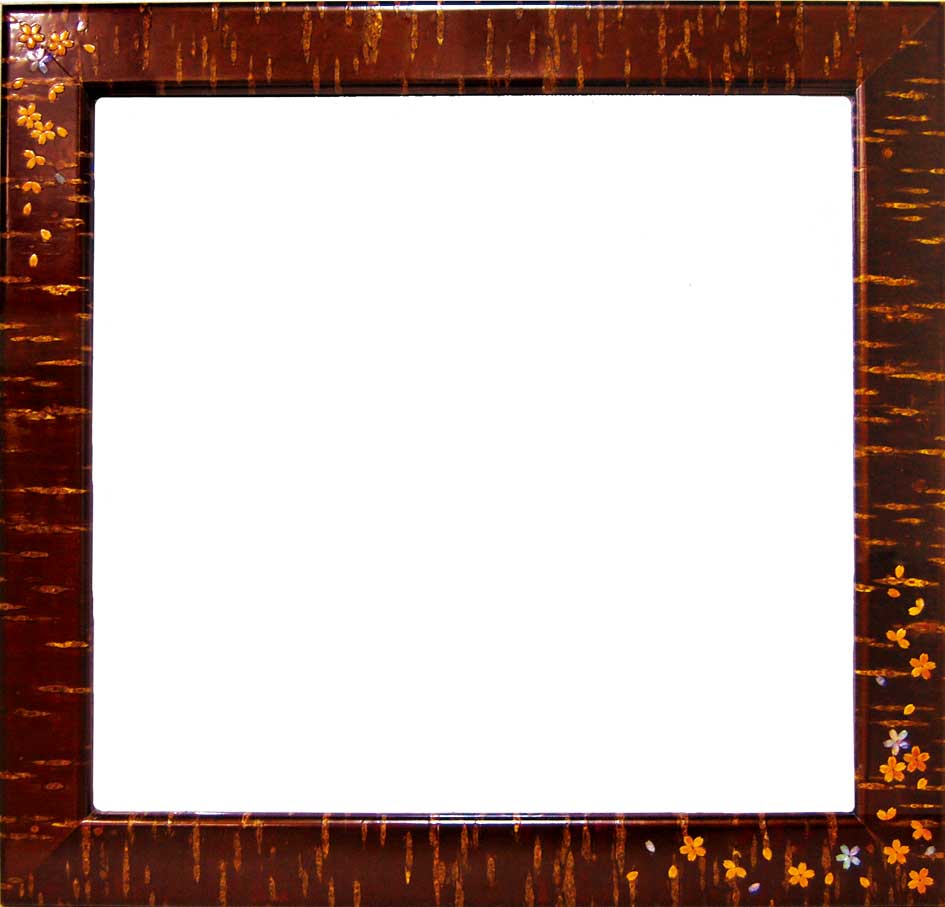

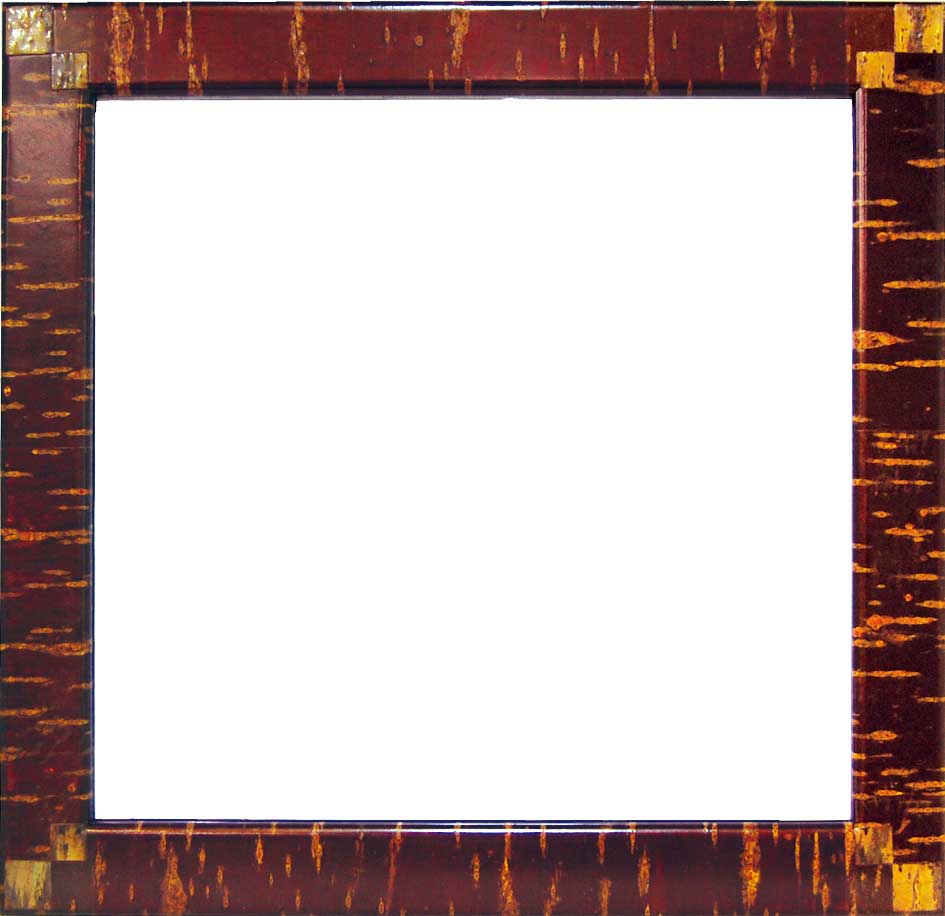

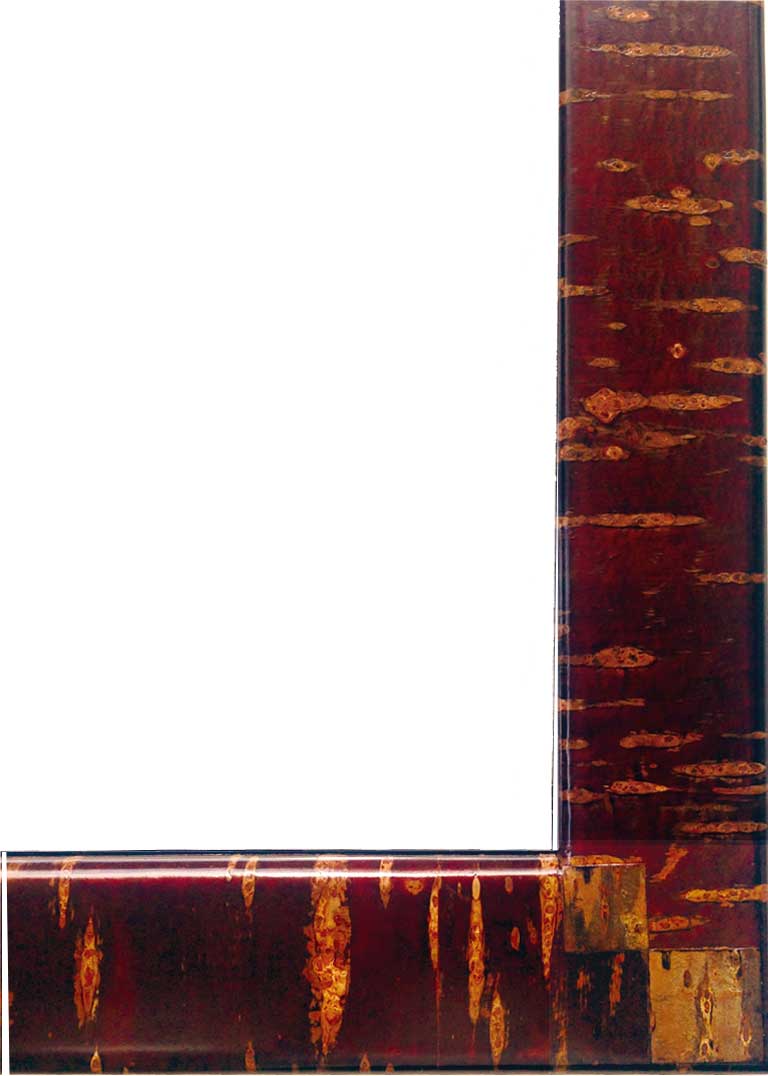

二度皮

無地皮

無地皮 散花

無地皮 スクエア

【製品仕様】

額縁外寸:たて587mm×よこ608mm×厚さ19mm フレーム幅62mm

LEDパネル部:たて532mm×よこ557mm×厚さ7mm

額装面:たて464mm×よこ487mm

重量:約3kg

電源:ACアダプタ DC12V 2A

消費電力:約10W(明度による)

◎額装する写真や、お部屋に合わせて明るさを調節できる調光器付

川連漆器とは

川連漆器(かわつらしっき)は、秋田県南部の湯沢市川連町で作られている漆器です。古くよりお椀やお盆、重箱など、生活用品が多く作られ、普段使い用の漆器として親しまれてきました。

川連漆器の特徴は、価格が手頃でありながらとても堅牢であることです。その理由は、「下地」の工程にみることができます。

漆器作りの工程の中で、下地は、木地を丈夫にするための大切な作業です。柿渋と炭粉を混ぜたものを塗り、乾燥後に研ぐ「地炭つけ」、更に柿渋を塗って研ぐ「柿研ぎ」、生漆を塗る「地塗り」を数回繰り返します。この繰り返しの作業こそが、川連漆器の堅牢さの理由です。また、柿渋と炭粉は生産コストが抑えられるため、「手頃な価格でなおかつ堅牢な漆器」が実現したとされています。仕上げには「花塗り」の技法が用いられています。乾燥後、研がずに刷毛で塗ったままの状態でなめらかな表面に仕上げる高度な技術で、川連漆器がもつ温かみは花塗りによるものと言えます。

現在、生産の約6割はお椀が占めていますが、伝統を守りながらも時代に適応した小物から家具まで多くの品を全国に送り出しています。

~川連漆器の製作工程~

木地作り

川連漆器の元となる木地は、主に奥羽山脈に育まれた栃や桂といった木目の無い広葉樹を使います。

材木からの切り出し方は加工した後に衝撃に強いとされる横木取りの技法を採用しています。

これは丈夫な反面、輪島塗などが採用している立木取りに比べて変形しやすい特徴がありますので、

これを避けるために材料を大まかな形に加工した後、次の工程で乾燥させます。

燻煙 乾燥

下から煙で燻した後、常温に戻します。粗挽きから乾燥終了まで、約2~4 カ月を要します。

乾燥が終了したものを、更に形を整えます。(仕上げ引き)

椀や鉢を『丸物』、それ以外の形をしたもの、重箱や盆、そして当社の額 縁等は『指物』と呼ばれ、これらもこの工程で組み上げられます。

下地づくり

木地を丈夫にする作業です。柿渋汁に炭粉を混ぜたものを塗る『渋下地』。川連漆器の下地技法は『渋下地』の中でも、特に丈夫な事から『堅地仕上げ』と呼ばれています。

これは柿渋に 炭粉を混ぜたものを下地として塗り、 乾いたら研ぎ、柿渋を塗り、更に研いだ後に生漆を塗る「地塗り」を数回繰り返し行います。水を一切使わない為、木地が歪みにくく丈夫な下地となります。

塗り

地塗りの後、中塗り→上塗りを6~7 回繰り返して完成となります。

仕上げには漆の塗りによってのみ艶を出す、『花塗り』という技法を用います。花塗りは油分を含んだ朱漆か黒漆を使い、そのまま乾燥して仕上げる方法で、しっとりと美しい艶が得られます。

刷毛でムラなく平滑均等に塗る為、極めて高度な技術を要します。また花塗りには研磨の工程がない 為、埃が付かないように塗師以外は部屋に立ち入る事が出来ません。

加飾

川連塗りの加飾には『蒔絵』や『沈金』の技法を用いて仕上げます。

※当社の製品は蒔絵にて加飾しております。

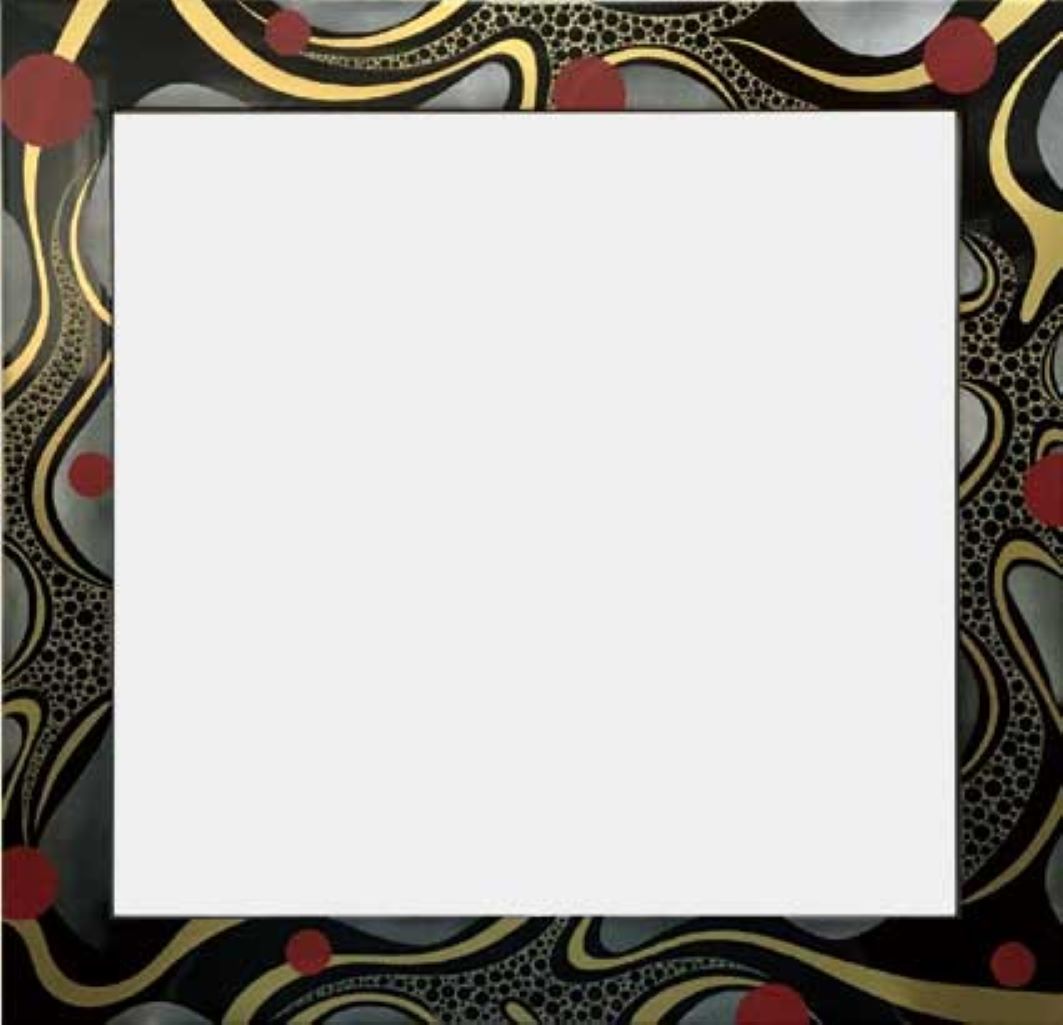

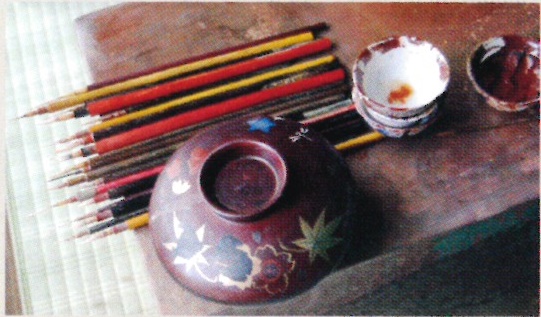

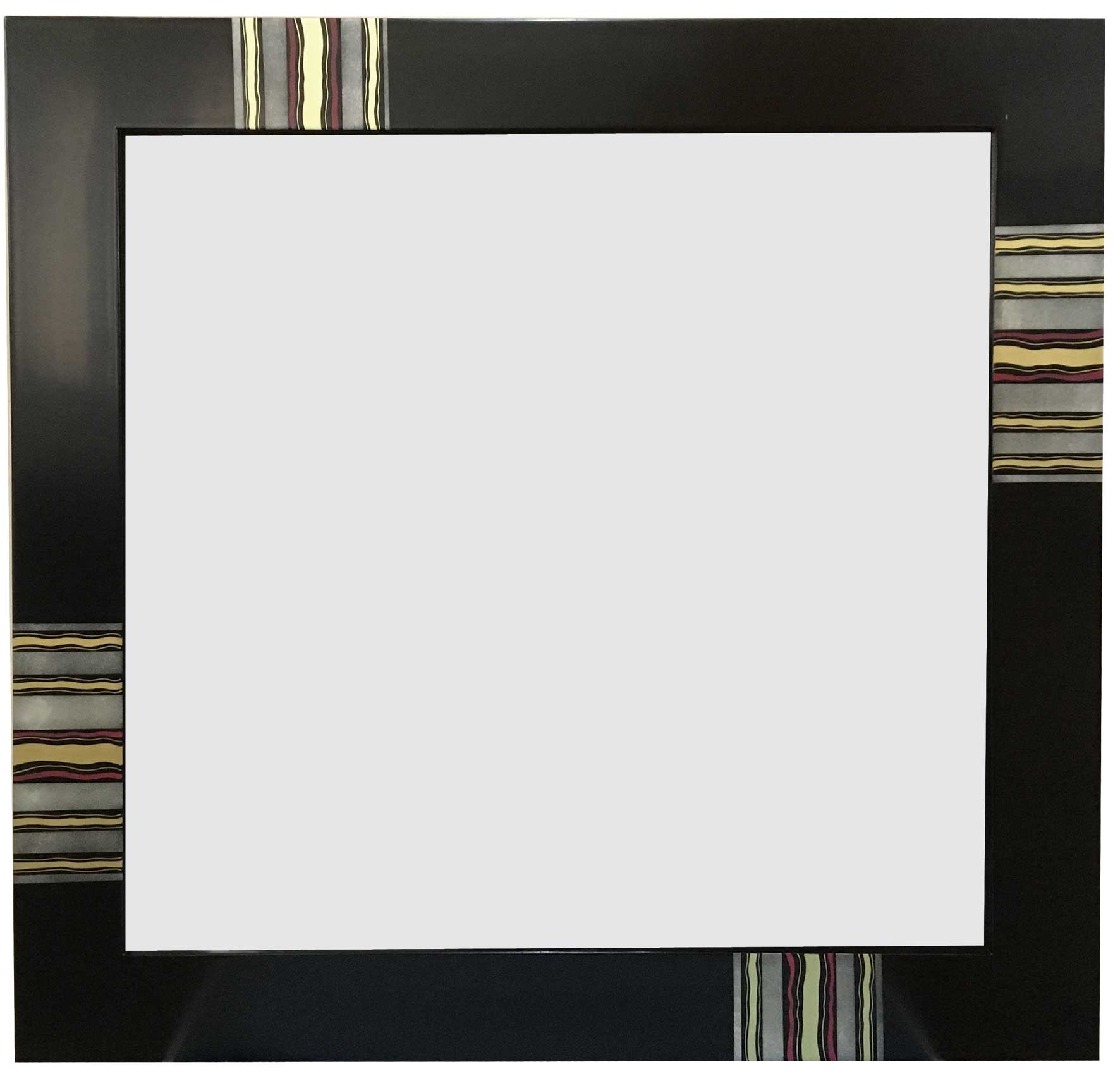

川連漆器(フレーム種類)

ライン(黒)

椿(朱)

菊花(黒)

金波(朱)

慶祝(本溜)